循環器センター(循環器内科・心臓血管外科)

当院循環器センターは循環器内科と心臓血管外科が同じ病棟にあり、循環器診療において内科・外科が垣根なく綿密に協議しながら、診療を行えるよう心がけております。同一フロアに集中治療室も備えており、急激な変化を起こしやすい循環器疾患全般に対して即座に集中治療に移行できる体制も整えております。病床数は循環器内科35床、心臓血管外科15床、集中治療センター(ICU/CCU)8床です。札幌市の循環器の基幹病院の一つとして、様々な循環器疾患に対する検査・治療を院内で行えるような体制を構築しております。

循環器疾患には対応をあやまると早期に重症化し、致命的となる疾患が多く含まれます。しかし、症状や簡単な検査だけでは循環器疾患との確信が持てず、相談先に困られている先生や患者さんも多いと思います。当院循環器センターでは、急性・慢性や内科・外科疾患に関わらず、循環器疾患が疑われる患者さんを幅広く受け入れております。受け入れ後は、循環器内科、心臓・血管外科、集中治療医が緊密に連携をとり、診断から治療まで迅速・安全・確実に行います。また結果的に循環器疾患でなかったとしても、総合病院である利点を生かして、院内の当該科へ相談・紹介するなど責任をもって対応しております。連携の先生方におかれましては、日中は地域連携室(0120-552-303)やご案内済みの循環器専用電話を通じて、夜間・休日や緊急時は、病院代表電話(011-822-1811)又はご案内済みの循環器専用電話を通じて直接循環器当番医に御連絡下さい。

また、広報誌「循環器カンファレンス通信」や循環器病の啓蒙のための「循環器センターニュース」の発行、様々な研究会を通じて積極的に、周辺地域の先生方との交流を深め、連携を大切にしております。

循環器内科

概要

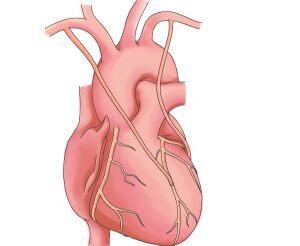

循環器内科は心臓や血管の病気に対して内科的な検査や治療を行う診療科です。この病気の中には、心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、心筋症、弁膜症、大動脈疾患、末梢動脈疾患、肺血栓塞栓症、静脈疾患、高血圧などが含まれ、専門的検査・治療としては心臓カテーテルやペースメーカーなどがあります。

当科は、循環器センター内の一般病床35床と集中治療室内のCCU4床を運用しております。札幌市循環器呼吸器二次救急当番やACSネットワーク当番にも参画し、日中や当番日を中心に救急隊・連携医からの救急要請に積極的に対応しています。急性期治療のみではなく、理学療法士や糖尿病治療スタッフとも協力して心臓リハビリや生活習慣の改善による疾患再発予防にも力を注いでいます。2023年度は3名の常勤の循環器専門医と1名の後期研修医、1名の非常勤医師で、外来・救急・入院診療に携わっております。

当科は、「日本循環器学会認定循環器専門研修施設」「日本心血管インターベンション治療学会研修施設」「冠動脈インターベンション,高速回転アテレクトミー治療施設」「植え込み型除細動器移植・難治性心不全に対する両室ペーシング治療施設」などの施設基準を取得しており、札幌市の循環器の基幹病院の一つとして、様々な循環器疾患に対して検査・治療を行える体制を構築しております。また教育・研修病院として研修医も幅広く受け入れております。

また、当科で後期研修を希望される先生方には道央内科専門医研修プログラムのページを準備しております。

|

|

|

ユニークな診療

| 循環器救急 (急性心筋梗塞・心原性ショック・急性心不全・致死性不整脈・重症肺塞栓症・心肺停止など) |

24時間365日いつでも対応できる緊急カテーテル治療、経皮的心肺補助・大動脈内バルーンパンピング・人工呼吸・持続的濾過透析などを含めた集中治療、札幌市循環器呼吸器二次救急・ACSネットワークへの参加 |

| 心筋梗塞 | 心筋梗塞後の心臓リハビリテーション、再発予防のための患者教育、糖尿病合併患者に対する糖尿病教育 |

| 狭心症 | 320列CT、MRAを用いた診断、FFRCTを用いた虚血診断、アテレクトミーデバイス(ロータブレーター、Diamondback360、DCA)を用いたカテーテル治療 |

| 心不全 | 心臓リハビリテーション、両室ペーシング治療、CPAPによる在宅人工呼吸療法、集中治療、CPXによる心肺機能の評価 |

| 不整脈・失神 | 診断がつきにくい不整脈に対する携帯型心電計、2週間ホルター失神に対する電気生理学的検査、ヘッドアップチルト試験、植込み型心電計突然死高リスク症例に対する遅延電位・TWA測定、VT誘発試験ペースメーカー、リードレスペースメーカー、植込み型除細動器、皮下植込み型除細動器上室頻拍や心房細動に対するカテーテルアブレーション |

| 心筋症 | シンチグラフィ、心臓MRI、心筋生検による診断、特定の疾患に対するステロイド治療など |

| 末梢動脈疾患 | 下肢動脈狭窄・閉塞、腎血管性高血圧、鎖骨下動脈狭窄症などに対するカテーテル治療 |

| 静脈疾患・肺塞栓 | カテーテルによる血栓溶解療法、下大静脈フィルター |

| 高血圧 | 重症例に対する原発性アルドステロン症を初めとした二次性高血圧の精密検査・治療 |

FFRCTについて

当院では2023年3月から狭心症の治療方法の判定に、FFRCTを導入しました。FFRCTは、冠動脈CTで狭窄病変があった患者さんに治療が必要かどうかを判定する手法です。従来心臓カテーテル検査で冠動脈にワイヤを入れて判定していた虚血の有無が、冠動脈CTのデータで判定できます。特に、冠動脈CTで中等度の狭窄があっても、FFRCTで虚血が無いことが確認できれば、カテーテル検査は不要となります。FFRCTは、保険適応も得られ、ガイドラインでも推奨されるようになりました。一方で、FFRCTを保険で行うには厳格な施設基準が設けられ、2023年4月の時点では基準をクリアしているのは北海道で当院を含めて5施設のみとなっています。

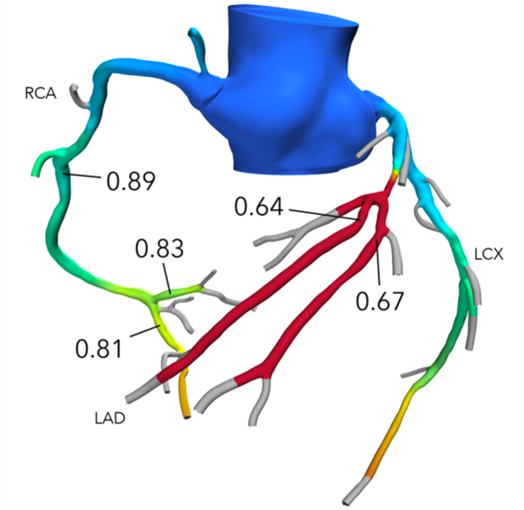

図:FFRCT解析結果(数値は冠動脈の各部位における「冠血流予備量比」)

安定狭心症患者では、狭窄のある冠動脈に虚血が生じているかの診断に、「冠血流予備量比」という数値が用いられます。この数値の低下は、中等度狭窄にカテーテル治療を行う際の判断基準にもなっています。FFRCTでは、図のように狭窄のある冠動脈の「冠血流予備量比」がカテーテル検査を行わなくても高い精度で計算され、虚血の診断ができます。但し、不安定な症状の患者さんは従来の心臓カテーテルが第一選択となりますし、ステントの入っている場合は解析対象とならないなど、FFRCTには制限もあります。今後も当院では、幅広く狭心症の疑われる患者さんを受け入れ、より「身体にやさしい」適切な方法で虚血性心疾患の診断を行っていきたいと思います。

スタッフ紹介

医師

神垣 光徳

|

|

白井 真也

|

|

伊東 直史

|

|

臨床工学技士

- 大宮裕樹

- 小倉直浩

- 棚田智之

- 鍋島 豊

- 佐藤崇太

- 中川恵理

- 山田貴也

- 宮川聖也

- 工藤 遥

理学療法士

- 専従:江端純治※2

- 専任:上泉理※3、荒谷隆、高橋友哉、金内利明、山越霞、若杉大、田仲愛、今健太

※2 心臓リハビリテーション上級指導士

※3 心臓リハビリテーション指導士

心臓リハビリテーション

当院は、心臓リハビリテーション指導士が在籍する心臓リハビリテーション施設(心大血管疾患リハビリテーション1)としての認定を受けています。

幅広い疾患領域・幅広い治療段階

急性心筋梗塞や狭心症、慢性心不全、心臓外科術後(冠動脈バイパス術や弁置換術など)、大血管疾患(大動脈瘤や大動脈解離など)、大血管術後(人工血管置換術やステントグラフト内挿術など)、下肢閉塞性動脈硬化症など、幅広い疾患領域で心臓リハビリテーションを導入しています。また、発症(術後)早期から外来通院まで、幅広い治療段階で心臓リハビリテーションを提供していることも当院の特色です。

|

|

心肺運動負荷試験(呼気ガス分析)による運動処方

近年、呼気ガス分析を用いた運動負荷試験(心肺運動負荷試験)が運動療法における運動処方や治療効果の判定などに使われるようになってきました。心臓の最も重要な役割である酸素輸送の面から、運動中の心臓ポンプ機能の解析や総合的な運動能力を評価できるのがこの検査の特徴です。この検査により、心臓に過剰な負荷をかけずに安心して楽しめる運動の強さがわかります。

多職種編成チームによる包括的介入(心臓リハビリテーション・ケアチーム)

近年、運動療法だけではなく、食事療法や生活指導、禁煙指導、服薬指導、カウンセリングなどを含めた多要素的な心臓リハビリテーション、いわゆる「包括的心臓リハビリテーション」が狭心症や心筋梗塞、心不全などの再発予防や動脈硬化性の病変そのものに対する治療に非常に有効であるとして注目されています。

この包括的心臓リハビリテーションの充実を図る目的で、当院では2009年4月に「心臓リハビリテーション・ケアチーム」を発足させました。

現在、チームには医師、看護師(循環器センター、集中治療センター、外来)、理学療法士、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士などが参加し、循環器病の患者さんの心臓リハビリテーションをサポートするために活動しています。具体的な活動内容は以下の通りです。

再発予防に向けた患者教育(心臓リハビリテーション教室)

当院では再発予防のための総合的な患者教育の一環として、「心臓リハビリテーション教室」を開催しています(予約制)。「運動や身体活動全般についての講義」と「生活・病気の管理についての講義」を受講していただくことにより、少しでも再発予防や生活の質改善につながるよう支援しています。

心臓血管外科

概要

|

心臓血管外科は、心臓や血管の病気を外科的に治療する診療科です。従来の様に胸やお腹を切開する手術のみならず、最近では足の付け根などを小さく切開して血管内から治療する方法など、外科治療には様々な選択肢が増えてきています。それぞれに利点と欠点がありますので、病気をしっかり治すことと患者さんの体への負担を減らすこと、この2点をしっかり考えた上で、最適な治療法を提案させていただきたいと考えています。どうかお気軽にご相談ください。 当院では小児先天性心疾患を除いてほぼすべての心臓血管外科手術が可能ですが、北海道大学病院循環器・呼吸器外科とも提携していますので、心臓移植など、より専門的な治療が必要な患者さんに対しても、対応が可能です。また、あらゆる心臓血管外科領域の緊急手術に、原則として24時間・365日対応しています。手術中等、やむを得ず当院で対応不可能な場合には、なるべく他の医療機関を紹介できるよう努めています。 |

|

ユニークな診療

1)虚血性心疾患狭心症や心筋梗塞など冠動脈疾患に対する冠動脈バイパス術は、心拍動下・非人工心肺使用下に行うオフポンプ手術を標準としています。また、虚血性心筋症の患者さんに対しては、必要に応じて左室形成術や虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対する乳頭筋接合術や弁形成術も行うことが可能です。 |

|

2)弁膜症僧帽弁疾患に関しては、弁形成術を基本手術としています。様々な僧帽弁閉鎖不全症の病態に対して、適切な形成術を行います。弁形成術においては、どのような切開で行うかよりも、合併症を減らし、弁の病気をいかに正確に修復するかに重点をおいています。大動脈弁に関しては、病気の種類にもよりますが、適応可能な患者さんには大動脈弁形成術を考慮するようにしています。 |

|

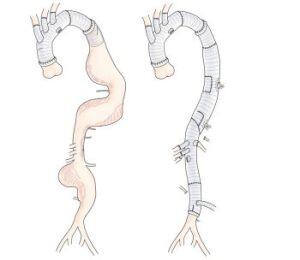

3)大動脈疾患大動脈弁輪拡張症に対しては、大動脈弁を温存した大動脈基部置換術(remodeling手術、reimplantation手術)を標準としています。弓部大動脈瘤に対しては合併症や侵襲の軽減を目指したオープンステントグラフトの使用を基本とし、広範囲胸腹部大動脈瘤の手術も可能です。また、合併症のリスクも鑑みて、より低リスクに行える患者さんには、ステントグラフトによる血管内治療をご提案します。 |

|

4)腹部・末梢血管疾患

腹部大動脈瘤に対しては、解剖学的特徴や患者さんの年齢・全身状態を考慮して血管内治療(ステントグラフト治療)と開腹手術(人工血管置換術)の両方をご提案可能です。また、腸骨動脈領域や下肢動脈の閉塞性疾患に対する血管内治療やバイパス治療を行います。

5)下肢静脈瘤

下肢静脈瘤に対しては、従来のストリッピング手術や、高周波焼灼による血管内治療が可能です。

診療実績

令和元年度(平成31年4月〜令和2年3月)

| 心臓大血管手術 | 105 |

| 人工心肺 | 74 |

内訳(重複あり)

| 1.冠動脈バイパス術 | 38 |

|

単独施行 |

26 |

|

オフポンプCABG |

24 |

|

他手術と同時施行 |

14 |

| 2.弁膜症手術 | 29 |

| 3.胸部大動脈手術 | 27 |

|

人工血管置換術 |

17 |

|

ステントグラフト |

10 |

| 4.腹部大動脈手術 | 56 |

|

人工血管置換術 |

28 |

|

ステントグラフト |

28 |

| 5.静脈手術 | 13 |

スタッフ

医師

佐藤 公治

|

|

渡部 克将

| 役職 | 医員 |

| 資格等 |

日本専門医機構認定 外科専門医 腹部ステントグラフト実施医(AFX,Endurant,Excluder,Aorfix) 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施医 VenaSealクロージャーシステム(下肢静脈瘤の血管内塞栓症術)トレーニング終了認定医 日本周術期径食道心エコー認定委員会(JB-POT)認定医 ECFMG Certificate(米国医師資格) |

データベース事業について

当科では、下に示す各データベース事業に参加しております。これらのデータベースに登録する治療情報の登録は患者さんの自由な意思に基づいて行われることを前提にしておりますので、参加されたくない場合にはデータ登録を拒否していただくことが可能です。なお、登録を拒否されたことで、日常の診察などにおいて患者さんが不利益を被ることは一切ありませんのでご安心下さい。

その他、診療情報を取り扱う臨床研究につきましては、当院ホームページ内「当院で実施されている臨床研究」をご覧ください。

プライバシーへの配慮

データの取り扱いに際しては秘密保守に厳重な注意を払っております。個人を特定できる形での情報公開、データの持ち運びは一切行いません。

JACVSD(心臓血管外科手術に関する全国データベース)  |

National Clinical Database(日本外科学会主催の外科症例データベース)  |

- HOCARD(北海道大学循環器外科関連病院の症例データベース)

- OSCAR(大阪心臓血管外科研究会の症例データベース)